丁度発注していたAcer Liquid Z330でポケモンGoが動くか確認してみた・・・

問題無く動作しました!

丁度発注していたAcer Liquid Z330でポケモンGoが動くか確認してみた・・・

問題無く動作しました!

ASUS Eee PC 1215Nが、ジャンク4500円で売っていた。

外装に欠けがあり、ACアダプタ無しだけど、メモリ2GB、HDD 320GBはちゃんと残っている。

試しに電源を入れてみるとちゃんとBIOS画面が表示される。

ぱっと見、問題となりそうなのは、ACアダプタの入手性だけだったので、とりあえず、買ってみた。

ASUS Eee PCのACアダプタ情報を調べていくと、コネクタは「外2.5mm、中0.7mm」というサイズのものらしい。

しかし、実物持参で千石、マルツなど、秋葉原の部品屋さんを見てみたものの、それらしきコネクタが無い。

失敗したかなーと、Amazonを見てみると、使えそうなものを発見。

「汎用ACアダプター用出力DCプラグ変換アダプター (5.5mm×2.1mm ⇒ 2.5mm×0.7mm, 商品1点)」

変換元の「外5.5mm 中2.1mm」というのは東芝/富士通などのDC19Vを必要とするノートパソコンで良く使用されている形状。

うちにも、このアダプタであればいくつか転がっている。

というわけで、購入してチャレンジ!

かなり安定度が無いですが、とりあえずは使えました。

慎重に差し込まないと折れてしまいそうな感じがします。

ジャンク4500円で入手したASUS Eee PC 1215NにWindows10をインストールした。

Windows10標準インストール完了後の状態では、ドライバがいくつか足りないので、追加する必要がある。

その0:Intel Graphics Media Accelerator 3150ドライバ

Windows10標準ドライバでは画面解像度がおかしな状態となっている。

Windows Updateで最新版のドライバがインストールされ、おかしな状態は解消されるので、画面解像度については直さず、そのままWindows Updateを実施すること。

その1:Nvidia IONドライバ

「NVIDIAドライバダウンロードページ」の[ION]-[ION(Notebook)]-[Windows Vista 32bit or 64bit]-[Graphic Drivers]で検索して出てくるWindows10用のドライバでは、サポートされていないデバイスとなり、ドライバのインストールに失敗する。

いろいろ探したところ、「Nvida ION windows 10 64Bit Driver for ASUS 1215N」にGEFORCE R304 DRIVER (version 306.97)の「32bit用」「64bit用」であれば対応しているという情報を発見。

インストールしてみたところ、認識されたようでドライバが設定された。

駄目だったバージョン:310.90のwin8~vista用, 341.95のwin8~vista用とwin10用, 347.88のwin8/win7用

その2:タッチパッドドライバ

「ASUS Eee PC 1215Nドライバー&ツール」から「Windows7 32bit or 64bit」の「タッチパッド」にある「TP_Synaptics_v14_0_16_C.zip」をインストール。

これをやらないと、次のATK(KBFilter)でタッチパッドのドライバが見付からないというエラーメッセージが表示されてしまう。

ただ、これを入れると、ホットキー操作が微妙な動作に・・・

その3:ホットキー操作用ドライバ

「ASUS Eee PC 1215Nドライバー&ツール」から「Windows7 32bit or 64bit」の「ATK」にある「KBFilter.zip」をインストール。

AsusSetup.exeを普通に実行するとサポートしていないバージョンだと言われてインストールできない。

32bitの場合はWin7\AsusSetup.exe、64bitの場合はWin764\AsusSetup.exeのプロパティで互換性をWindows7に設定してから実行する。

前述のタッチパッドドライバをインストールせず、こちらのドライバだけをインストールした場合は、ホットキー操作の際にちゃんと画面上に操作したキーに関するグラフィックが表示された。

しかし、起動時にタッチパッドドライバがインストールされていないというメッセージが出てしまう。

その4:CPUの動作切り替えソフト

「ASUS Eee PC 1215Nドライバー&ツール」から「Windows7 32bit or 64bit」の「ユーティリティ」にある「Super Hybrid Engine(SupHybridEngine-V2_13.zip)」をインストール。

これもAsusSetup.exeを普通に実行するとサポートしていないバージョンだと言われてインストールできない。

SuperHybridEngine_2.13.exeのプロパティで互換性をWindows7に設定してから実行する。

その5:カメラアプリ

「ASUS Eee PC 1215Nドライバー&ツール」から「Windows7 32bit or 64bit」の「ユーティリティ」にある「YouCam Utility(YouCam-V2_0.zip)」をインストール。

さて・・・これで一通りインストールが出来た。

IONの威力でも試してみるか!と、さしあたって、ドラクエXベンチを起動・・・

エラーで起動できませんでした・・・・・・・

SuperHybridEngine UtilityでPerformance設定にしてみても状況は変わらず。

ION切り替えのあたりの問題っぽいんだけどなぁ・・・

Hone.のたま~に戯言「Windows10でnVidia Optimusが動かない場合の一時しのぎ技」に347.88-notebook-win8-win7-64bit-international-whqlはいける、というような記載がある。

GEFORCE GAME READY DRIVER 347.88「64bit版」「32bit版」が該当っぽいが、製品サポートリストが駄目っぽい雰囲気が・・・

みむらの手記手帳「VAIO Z VPCZ1 のグラフィクス機能を Optimus Technology を用いて動かす。」

nVidiaドライバのinfファイルを書き換えて、強制的に認識させてドライバを適用するという手法。

署名を無視する設定にしなければならないが、これをすると地デジチューナーのアプリなどがうまく動かなくなる恐れあり

「GEFORCE GAME READY DRIVER 341.81 64bit版」の製品サポートリストに「ION(Notebook)」があるが動くのか?

少なくともVAIOとFujitsu製品はサポート対象外らしい

リリースノートを読むと「NVIDIA Optimus technology is supported」だけど、「Hybrid Power technology is no longer supported.」という記述が・・・しかし、Hybrid Power technologyはNVIDIA Optimus technologyの前世代の技術のことのようなので、サポートされていなくても問題はなさそうだ。

ドラクエXが起動しない件は、nVidiaコントロールパネルの「3D設定」-「3D設定の管理」の「プログラム設定」にて、ドラクエベンチマークのexeファイルを指定して「高パフォーマンスNVIDIAプロセッサ」を使用する設定とすることで起動し、ベンチマークを取得することができた。

グラフィック設定:標準

解像度:640×480

表示方法:フルスクリーン

結果「評価:重い」「スコア:(1回目:1263),(2回目:1260)」

グラフィック設定を低品質に変えても「スコア:1351/重い」でした。

Huawei G6 L22を使っていたが、Android 4.3なので、ポケモンGoが動かず、Acer Liquid Z330に乗り換えた。

で、あまったG6の活用方法を調べていたところ発見があった。

海外のHuawei G6 L11(LTE対応機)には、Android 4.4.2が出ている

「Official kit kat 4.4.2 ROM for HUAWEI ASCEND G6 – L11」

「Step By Step How to Upgrade G6 – L11 to B370」

日本のG6 L22に、そのまま書けるのか、それとも、boot loader unlock申請が必要なのか、というあたりが不明

日本のG6-L22のfirmwareイメージは発見できなかったが、フィリピン版のG6-L22は下記から入手できる

「Huawei G6 Firmware(G6-L22, Android 4.3, EMUI 2.0, V100R001C81B120, Philippines)」

「[TOOL] Huawei Update Extractor [UPDATED: v0.9.9.3] | OPEN-SOURCE LIBRARY」

→「https://github.com/worstenbrood/HuaweiUpdateLibrary」

以前紹介した単3乾電池で駆動するGSM携帯電話SpareOneの3Gモデルって、どうなったのかな?と情報を確認したところ、いつの間にか発売されていた。

製品ページ「SpareOne Emergency Phone (3G) 」

アメリカのAT&Tのみに対応しているようだ。

探したらASCII.jpで話題になっていた「年25ドルで使えるAT&Tの非常用3G電話がステキ(2015/11/19)」

なお、上記の記事では対応周波数に誤りがあり、正しくは下記であるようだ。

GSM 850/900/1800/1900 MHz

UMTS 850/1900 MHz

(マニュアルの26ページより)

AT&T専売なようで、AT&TのSIMとセットで販売されているようだが、SIMロックされているのかどうかは不明。

なお、AT&TのUTMS 850MHzと1900MHzというのは日本とは互換性がない帯域なので、日本では使用できない。

LINEより前に登場していて、ヨーロッパなどでよく使われている「WhatsApp」というメッセンジャーアプリがある。

1年目は無料、2年目以降は年間0.99ドルの利用料金が必要、という価格体系で運営されていた。

これが、いまみると、料金について特に何もかかれていない。

おや?と思い調べてみると、2016/01/18に完全無料化となったらしい

WHatsApp blog:「Making WhatsApp free and more useful」

LINEに比べて、WhatsAppが良い点

・複数端末で1つのアカウントを使うことができる

LINEみたいに、1台でしか使えず、移動する場合は履歴全消しの移行しかできないのではなく

同時に何台でも使える

・Webブラウザからも使える

LINEもChromeブラウザアプリやFirefoxアプリにあるが

WhatsAppは普通のWebとして実装されている

・いろんなOSで使える

Android, iOS, WindowsPhone, BlackBerry

NOKIA S40, NOKIA Symbianといった古いもの

Windows用は32bit, 64bitの両バージョン有り

MacOSX

(LINEはAndroid iOS, WindowsPhone, Windows, MacOSX)

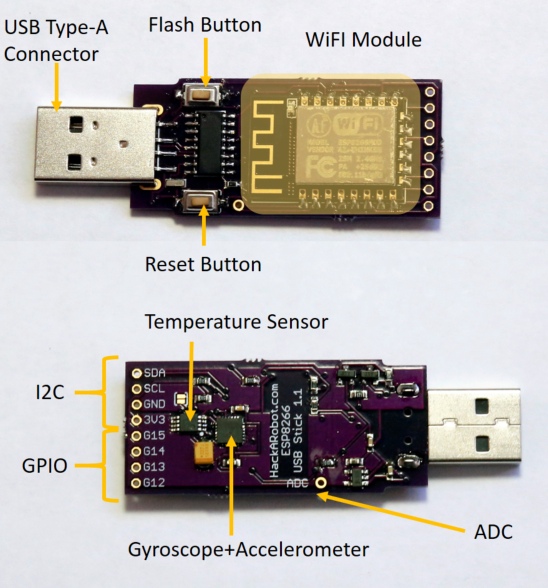

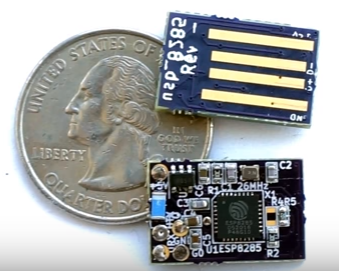

cnx-softwareでUSBメモリサイズのESP8266という記事が掲載され、その情報を調べたら、2プロダクトあるのを発見

元ネタ1:「vESPrino ESP8266 USB WiFi Dongle Supports Add-on Boards (Crowdfunding)」(2016/08/01)

元ネタ2:「WiThumb is an ESP8266 WiFi USB Adapter with Motion and Temperature Sensors (Crowdfunding)」

・先行するkickstareter案件「WiThumb」

・あとからきたけど、出るのは先のindigogo案件「vESPrino」

どっちも、やりたいことはほぼ同じ

・USBコネクタ搭載で、開発や書き換え時のパソコンとの接続が簡単

・USB電源にそのままさせば電源が入るので、バッテリー駆動などの展開が容易

・ESP8266搭載なので、いろいろカスタマイズができる

・GPIO端子を用意しているので拡張できる

それぞれで異なる点

・「WiThumb」の利点

各種センサーが搭載済み(Temperature sensor (+/- 0.25C typical accuracy, -40 to 125 C range), 6-axis gyroscope + accelerometer)

Web経由で温度推移などが取得できるというなfirmwareが用意されているようだ。

17ドルで11月発送予定。

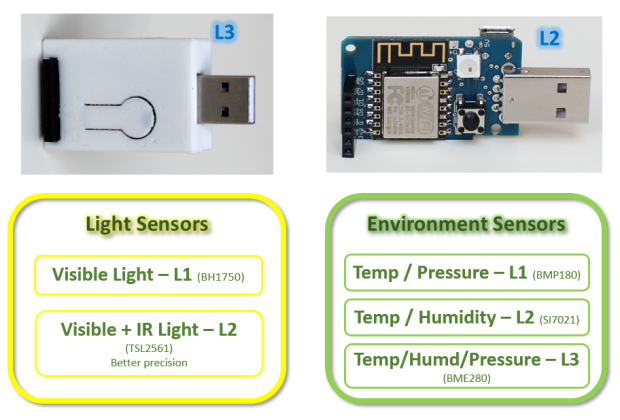

・「vESPrio」の利点

オンボードで搭載されてる機能はなく、ESP8266以外の機能は全てGPIO経由で別機器を接続して使う形。

ただ、接続するモジュールを多種にわたり用意しており、組み立てて遊ぶには事足りるもよう

申し込みの仕方も、ほしいと思うモジュールに設定されているクレジット数をカウントして、必要となるクレジット数分購入する、という感じになっている。

vESPrinoのベースは10ユーロもしくは3クレジットで9月発送予定。(なお、6クレジット=19ユーロ)

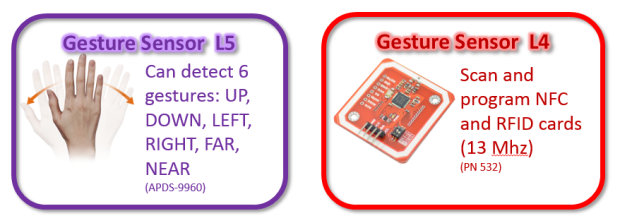

下記の画像にある「L2」とか「L3」というのは購入に必要なクレジット数のこと。

まさか、2016年にもなったEOMA-68プロジェクト案件の話を聞くとは・・・

うちのblogネタとしては、2013年7月に「いまさらNanonoteについてと、ついでにGCW-ZERO、あとKDEタブレット」で、KDE搭載のタブレットプロジェクトとして紹介したことがある。

その後も記事にはしてないが、タブレットプロジェクトのNewsはチェックしていたが、2014年1月以降音信が途絶えた。

EOMA68-A20ボードは、元々、2011年頃からAllwinner A10搭載モジュールとして開発されてきていたプロジェクトでした。

2013年に1コアのA10だと時代遅れ、ということで、2コアのAllwinner A20に変更(ピン互換なので設計変更は無し)になったり、2014年にはDebian 7.0が稼働する様子の動画などが公開されていた。

それ以後、ボードのページも、タブレットのページも更新がないので、てっきり死んだものと思っていたところ、クラウドファンディングプロジェクトとして表に出てきてびっくりしました。

「Earth-friendly EOMA68 Computing Devices」

・EOMA68-A20ボード単品 $65

・ケース $55

・ノートパソコン筐体の3Dプリント用データと使用するパーツのセット $450

・ノートパソコン筐体と使用するパーツのセット $500

・組み立て済みノートパソコンセット $1200

それぞれ2017年3月予定

えーと・・・・・

rhombus-techのページを探すと「EOMA68 Libre 15.6in Laptop」が・・・

どうも2015年5月から開発が始まっていたらしい。

しかしですね・・・

「Allwinner A20」といったら2013年リリースのCortex-A7 2コアで、GPUはMali400MP2というスペックですよ。

うちのblogで良くネタにしてるOrange Pi/NanoPiシリーズで使用されている「Allwinner H3」は、Cortex-A7 4コアで、Mali400MP2。

$10程度で手に入るボードより低い性能を$65で入手する・・・って・・・・

そして、それをノートパソコンとして使うには$500って・・・

これだったら、64bitのCortex-A53 4コアのAwlliner A64を積んだRemix OSベースのノートパソコンプロジェクト「」の方がずっとか良いような気が・・・

なにせ、ノートパソコン完成品として$69で入手できるわけですから・・・

Windows 10 IoTは、いままでRaspberry Pi 2、Raspberry Pi 3とDragonboard 410cが対応機種としてあげられていましたが、この度、Allwinner A64搭載ボードである「BananaPi M64 (BPI-M64)」と「PINE64」もサポートするようです。

元ネタ:cnx-software「Allwinner A64 based Pine A64 and Banana Pi M64 Boards Can Now Run Windows 10 IoT Core」

2016/08/04 19:30現在の「Windows 10 IoT Get Started」ページにはまだ掲載されていません。

しかし、githubにあるMicrosoft管轄の「https://github.com/Azure/azure-iot-sdks/」のツリーを見ていくと、「Run a simple Csharp sample on Banana Pi BPI-M64 device running Windows 10 IoT Core」と「Run a simple Csharp sample on Pine64 device running Windows 10 IoT Core」と、2つのAllwinner A64搭載機に関する導入手順が登録されていることが分かります。

手順に書かれている必要なファイルはきちんどダウンロード可能となっているので、導入自体は特に問題無くできそうです。

が・・・私自身はAllwinner A64搭載ボードを持ってないので、試せませんけどね・・・

Orange PiのA64搭載モデルとか、でそうな感じだったんだけど、音沙汰無く半年だしなぁ・・・

秋葉原を散策していたらPCNETのジャンクコーナーで、「Netgear AirCard 785S」がバッテリー完全消耗状態のジャンクで1980円となっていた。

USBバッテリーで給電しながら使えばいいかな、と買ってみた。

電源は入る。

mineo SIMを入れてみると、電波は掴んでいる模様。

が・・・WiFiで接続しようとしても、他のデバイス上で検出できない。

マニュアルをダウンロードしてフルリセットをかけたりしても状況は変わらない。

なんだろうなぁ・・・そういや、最近ジャンク屋で、バッテリーを抜かないと起動しません、と注意書きがあるノートパソコン見かけたな、と思い出した。

バッテリー抜いて、USBバッテリーを繋いでしばらく経つと、ちゃんとWiFiを検出しました。

どうやら、中途半端に死んでるバッテリーが悪影響を及ぼしているようでした。

今日1日、バッテリーを抜いた状態で、mineo au SIMにて運用してみましたが、特に問題なく稼働しました。

SIMスロットはmicroSIM用ですが、nanoSIMしかなかったので、無理矢理取り付けてみましたw

で・・・当面は、USBバッテリー運用でいいかなぁ、とは思うのですが

やっぱりちゃんとバッテリーを入れたい。

Model: W-3というバッテリーを探したところ、海外ではNetgear AirCard 760Sと762Sで使用されていることが判明。

とりあえずAliexpressでOriginla Sierra Wireless Aircard 760S Battery, Aircard 762S Batteryが$18で売っていたので購入してみた・・・果たして、どれくらいで手元に届くのか?

そして、動くのか?

現在、我が家では、ポケモンGoをプレイするのに「BLUBOO X550」「Acer Liquid Z330」「Covia FLEAZ F4」の3台が使用されている。

が・・・普段使用+ポケGoのZ330と、ポケGo専用FLEAZ F4の動作が悪い、というクレームが・・・

あと、Z330のかわいいケースが無い、というのも・・・

仕方が無いので、安いモノを調達するかーと、探して、コレかな、と目星をつけたのが、Xperia A SO-04Eです。

4コア、RAM2GB、ストレージ32GBと、まぁ、スペック的には十分なもの。

そして、電池が容易に交換できるタイプであるため、バッテリーが死んでいても簡単に交換ができる。(BA950というバッテリー)

ドコモで販売していた機種であり、なおかつ海外でも販売されていたため、ケースが入手しやすいというのも利点の1つ。

この機種は、ドコモの標準では、Android OS 4.2.2までの対応なので、本来であればポケモンGoは動作しません。

しかし、海外版のXperia ZRでは、Android OS 5.1.1まで公式アップデートが提供されています。

ただし、海外版Xperia ZRには、おサイフケータイ(Edy,Suica)とワンセグ、NOTTVは搭載されていないため、これらの機能は利用できなくなります。

また、ドコモ純正アプリやSPモードも使えなくなります。

使えなくなるなら、海外版Xperia ZRでもいいんじゃない?という話もありますが、海外版のストレージは16GBなのです。そして、安く手に入るわけでもありません。

ドコモ契約じゃないし(IIJmio)、ワンセグもおさいふも使ってないから、使えなくても問題ない、と、Xperia A SO-04Eを選択しました。

書き換え手順紹介の前に、結果を書いてしまうと、Android 5.1.1となったXperia A SO-04Eは、

・ポケモンGo!は問題無く稼働

・ARも動作

です。

手順紹介前に最終警告

・ドコモのXi契約ユーザは、この手順を実施すると不利益をこうむります。

具体的には下記が使えなくなります

・SPモード

・ドコモ純正アプリの多く

・iコンシェルとかもいなくなります

・~@docomo.ne.jpのメールアドレス

回避手段はあるらしいのですが、私はXi契約をしたことがないので解説できません

・ワンセグとオサイフケータイ機能が使えなくなります

・SO-04E mikuユーザの場合、ミクがいなくなります

で・・・どのようにアップデートするかですが

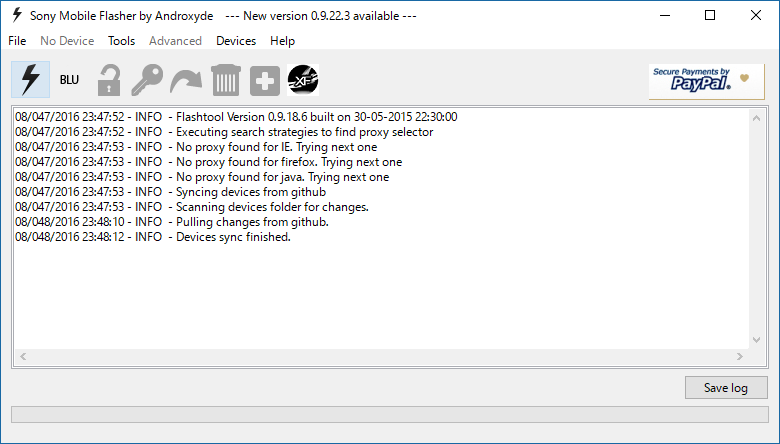

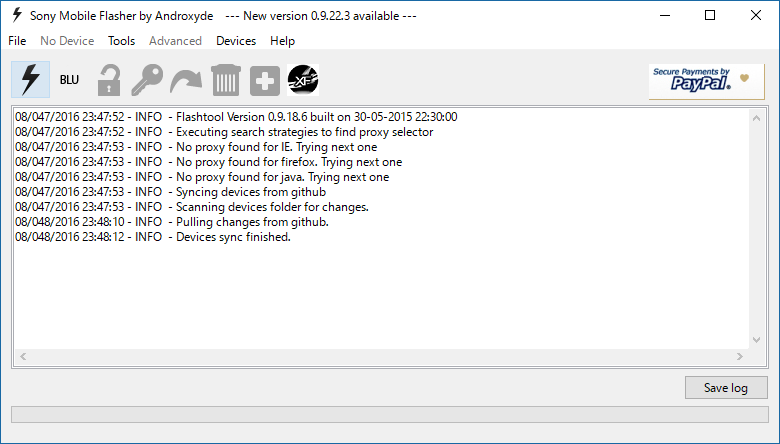

1. Flashtoolのversion 0.9.18.6を入手

Xperiaシリーズ用のfirmware書き換えソフトFlashtoolを入手。

最新版ではfirmware書き換え上、支障があるポイントがあるため、旧バージョンを入手する必要がある。

入手に関する注意点

・ダウンロードページで罠サイトの広告が表示されやすいので注意が必要

・kasperskyだと0.9.18.6はrootkitが入っている、ということで隔離される

・というわけでとりあえずdropboxにflashtool 0.9.18.6を転載(ダウンロード数が多いと24時間ダウンロードできなくなります。駄目だったら再チャレンジ)

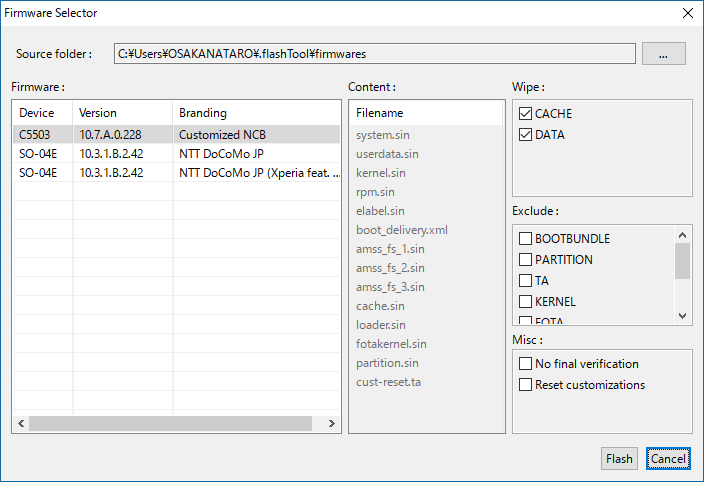

2. Flashtoolで書き換えに必要なfirmwareをダウンロードする

Flashtoolを起動する

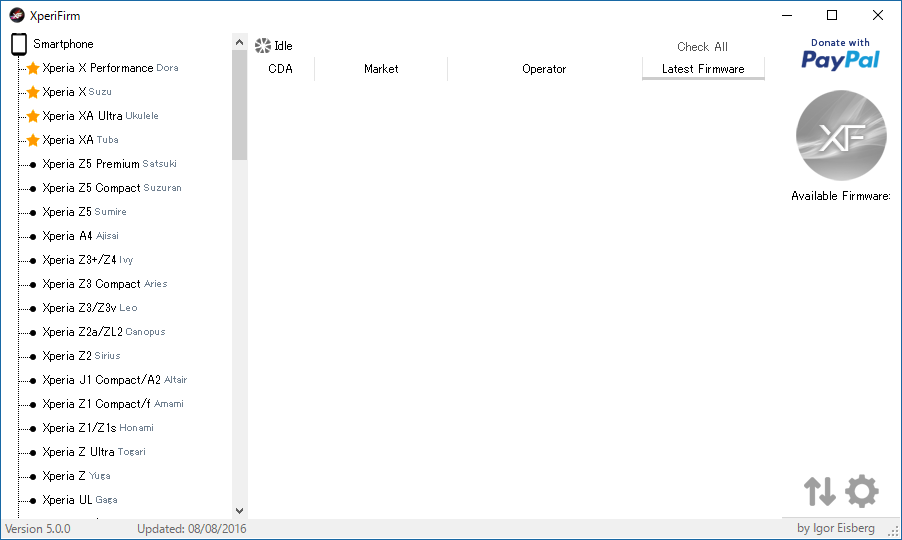

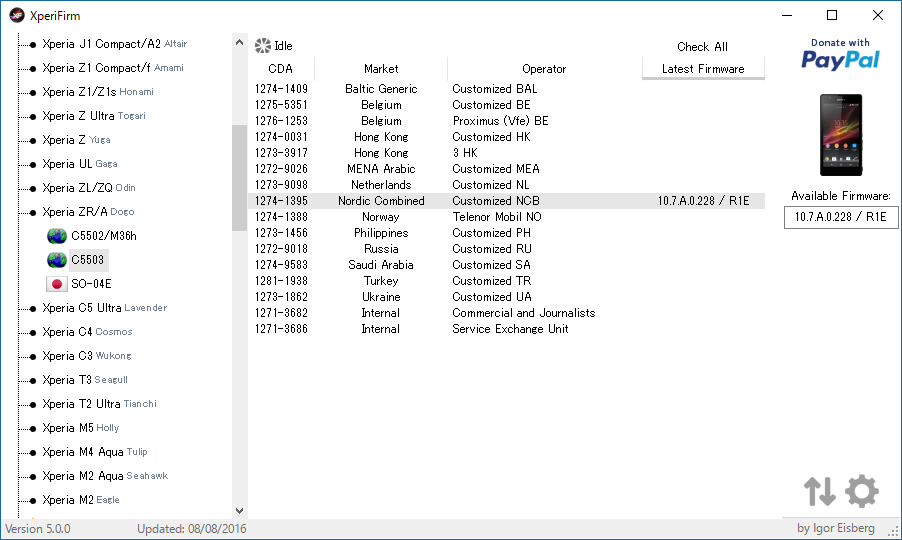

並んでいるアイコン群の中で「XF」という文字列が見える一番右側のアイコンをクリックすると、別ウィンドウでXperiFirmが開く

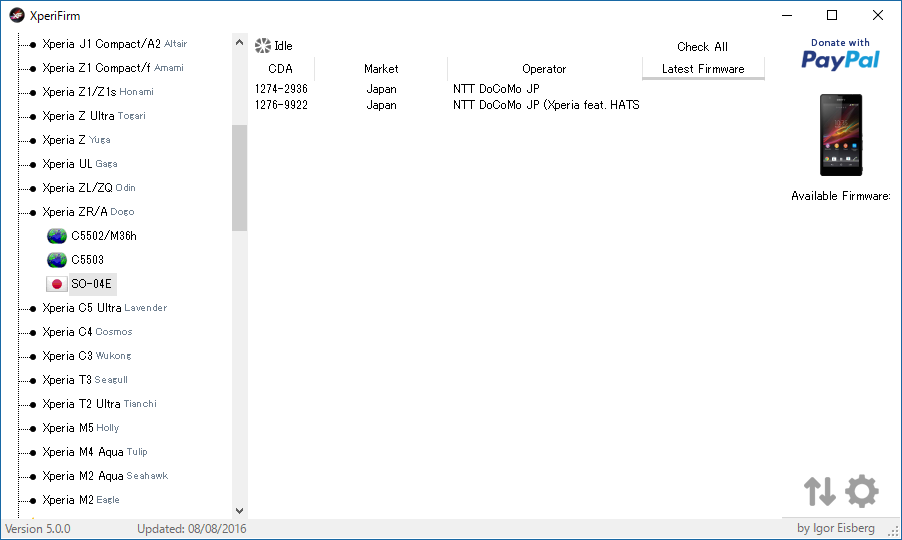

そこから「Xperia ZR」を探す。

書き戻し用に「SO-04E」と、バージョンアップ用に「C5503」のイメージをダウンロードする。

C5503用はいろいろあるが「Nordic Combined」を使うのが、Sony Ericsson時代からのお約束的なところがあるようだ。(Xperia X10 mini proの時もそうだったなぁ・・・)

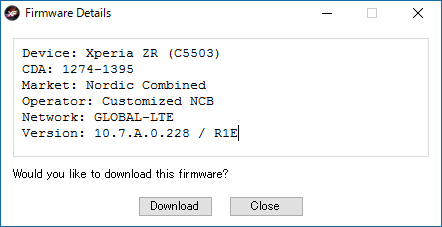

「Available Download」という文字列の下のバージョンをクリックすると下記のウィンドウが開くので、ダウンロードする。

ダウンロードが終わったらXperiFirmを閉じる。

すると、Flashtoolの画面で、数分間firmwareファイルの展開処理が実行されているので、しばらく待つ。

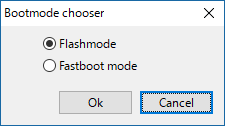

3. flashmodeで開いてfirmwareを書き込む

今度は一番左側の雷マークをクリックする。

「Flashmode」を選択する

Firmwareの書き込み設定の標準状態は上記の様になっている。

標準ではチェックが入っていない「Exclude」設定のところから「PARTITION」「BASEBAND」「SYSTEM」についてチェックを入れる。

最新版のFlashtoolだと「BASEBAND」が他の項目と統合されてしまっていて除外設定が行えないので注意。

BASEBANDを書き換えてしまうと、FOMAプラスエリアが使えなくなってしまうので注意。

また、PARTITIONを書き換えてしまうと、ストレージが16GB認識となります。

電源を切ったXperia SO-04Eの、音量下ボタンを押しながらUSBケーブルをつなげると、書き換えが開始される。

最近、Spreadtrum社のNewsがSamsungデバイスしか掲載されてないのが、若干気がかりですが

2016/7/28の更新で、また1つ、デバイスが増えました。

「Spreadtrum LTE Chipset is Adopted for Samsung Galaxy J2 (2016) SM-J210F/DS Smart Phones」

Samsung Galaxy J2 (2016)で、Spreadtrum SC9830iが採用された、とのことです。

2015年発売のSamsung Galaxy J2は、Samsung自社製のSoc Exynos 3475を採用していましたが、2016年モデルでは変わったようです。

Samsung Galaxy J2 (2016)

型番はSM-J210F/DS

Android 6.0.1搭載

液晶はsuper AMOLEDの5.0インチ720 x 1280

SoCのSC9830iはCortex-A7 1.5GHzが4コア(SC9830A製品ページ)

RAM 2GB/ストレージ16GB

カメラ 背面800万画素、前面500万画素

VoLTEも対応

3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300)

と、まぁ、いまの最低ラインをクリアしている、といったところ

(他社だと64bitのCortex-A53が載ってたりするが、SC9830iでは搭載してない。次のSC9860で搭載している)

前はMegaCliだったものが、いまは違うらしい。

というか、中古で手に入れたサーバにMegaRAID SAS 8708EM2が入ってたので必要になったので確認してみた。

「Support Documents and Downloads」から「Product Family:Legacy RAID Controllers」の「Product:MegaRAID SAS 8708EM2」を選択し、検索。

「Management Software and Tools」にあるが、なぜか「Current」には出てこないので「Archive」を選択。

「MegaRAID Storage Manager (MSM)」はJavaで動くGUIツール。

「StorCLI」もしくは「MegaRAID StorCLI」は、コマンドのみ

「MegaRAID Storage Manager (MSM)」の最新版はMR6.9なのに、StorCLIはMR6.8が最新なのはなぜなのか・・・

rpmからインストールすると、/opt/MegaRAID以下にインストールされる。

実行ファイルは、/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 か /opt/MegaRAID/storcli/storcli。

まずは、コントローラのリストを「storcli64 show」で取得

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show Status Code = 0 Status = Success Description = None Number of Controllers = 1 Host Name = example.osakana.net Operating System = Linux3.10.0-327.28.2.el7.x86_64 System Overview : =============== ------------------------------------------------------------------------------ Ctl Model Ports PDs DGs DNOpt VDs VNOpt BBU sPR DS EHS ASOs Hlth ------------------------------------------------------------------------------ 0 MegaRAIDSAS8708EM2 8 3 1 0 1 0 Opt On 2 N 0 Opt ------------------------------------------------------------------------------ Ctl=Controller Index|DGs=Drive groups|VDs=Virtual drives|Fld=Failed PDs=Physical drives|DNOpt=DG NotOptimal|VNOpt=VD NotOptimal|Opt=Optimal Msng=Missing|Dgd=Degraded|NdAtn=Need Attention|Unkwn=Unknown sPR=Scheduled Patrol Read|DS=DimmerSwitch|EHS=Emergency Hot Spare Y=Yes|N=No|ASOs=Advanced Software Options|BBU=Battery backup unit Hlth=Health|Safe=Safe-mode boot #

コントローラの番号が判明したので「storcli64 /c0 show」と、コントローラを指定して、詳細を確認。

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete. Controller = 0 Status = Success Description = None Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2 Serial Number = P322610710 SAS Address = 500605b001eedcb0 PCI Address = 00:01:00:00 System Time = 08/10/2016 17:24:17 Mfg. Date = 02/24/10 Controller Time = 08/10/2016 08:24:13 FW Package Build = 11.0.1-0008 FW Version = 1.40.32-0580 BIOS Version = 2.06.00 Driver Name = megaraid_sas Driver Version = 06.807.10.00-rh1 Vendor Id = 0x1000 Device Id = 0x60 SubVendor Id = 0x1000 SubDevice Id = 0x1013 Host Interface = PCI-E Device Interface = SAS-3G Bus Number = 1 Device Number = 0 Function Number = 0 Drive Groups = 1 TOPOLOGY : ======== -------------------------------------------------------------------------- DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace -------------------------------------------------------------------------- 0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N 0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N 0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt - 0 0 1 252:1 1 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt - -------------------------------------------------------------------------- DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present Virtual Drives = 1 VD LIST : ======= ----------------------------------------------------------- DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name ----------------------------------------------------------- 0/0 RAID1 Optl RW No NRWBD - 135.937 GB ----------------------------------------------------------- Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent| R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack| AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled Check Consistency Physical Drives = 3 PD LIST : ======= ------------------------------------------------------------------------- EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp ------------------------------------------------------------------------- 252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U 252:1 1 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U 252:2 2 GHS - 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U ------------------------------------------------------------------------- EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded BBU_Info : ======== ------------------------------------------------------------ Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn ------------------------------------------------------------ iBBU Optimal N/A 37C - 2010/05/14 None ------------------------------------------------------------ #

146GB SAS HDDが3本認識されていて

RAID1で2本、スペアで1本使われている。

バッテリーバックアップユニット(BBU)が入ってる。

ステータスを「storcli64 /c0 /bbu show all」で確認

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /bbu show all Controller = 0 Status = Success Description = None BBU_Info : ======== ---------------------- Property Value ---------------------- Type iBBU Voltage 4069 mV Current 0 mA Temperature 37 C Battery State Optimal ---------------------- BBU_Firmware_Status : =================== ------------------------------------------------- Property Value ------------------------------------------------- Charging Status None Voltage OK Temperature OK Learn Cycle Requested No Learn Cycle Active No Learn Cycle Status OK Learn Cycle Timeout No I2C Errors Detected No Battery Pack Missing No Replacement required No Remaining Capacity Low No Periodic Learn Required No Transparent Learn No No space to cache offload No Pack is about to fail & should be replaced No Cache Offload premium feature required No Module microcode update required No ------------------------------------------------- GasGaugeStatus : ============== --------------------------------- Property Value --------------------------------- Fully Discharged No Fully Charged Yes Discharging Yes Initialized Yes Remaining Time Alarm No Remaining Capacity Alarm No Terminate Discharge Alarm No Over Temperature No Charging Terminated No Over Charged No Relative State of Charge 100% Charger System State 49168 Charger System Ctrl 0 Charging current 0 mA Absolute state of charge 98% Max Error 2% Battery backup charge time N/A --------------------------------- BBU_Capacity_Info : ================= ------------------------------------------------------ Property Value ------------------------------------------------------ Relative State of Charge 100% Absolute State of charge 98% Remaining Capacity 663 mAh Full Charge Capacity 665 mAh Run time to empty Battery is not being charged Average time to empty Battery is not being charged Average Time to full Battery is not being charged Cycle Count 96 Max Error 2% Remaining Capacity Alarm 70 mAh Remining Time Alarm 10 minutes(s) ------------------------------------------------------ BBU_Design_Info : =============== ----------------------------------- Property Value ----------------------------------- Date of Manufacture 14/05/2010 Design Capacity 675 mAh Design Voltage 3700 mV Specification Info 33 Serial Number 4643 Pack Stat Configuration 6490 Manufacture Name LS1113001A Device Name 2970701 Device Chemistry LION Battery FRU N/A Transparent Learn 0 App Data 0 ----------------------------------- BBU_Properties : ============== ------------------------------------------- Property Value ------------------------------------------- Auto Learn Period 30d (2592000 seconds) Next Learn time None Learn Delay Interval 0 hour(s) Auto-Learn Mode Disabled ------------------------------------------- #

どうやら、まだ生きている模様。

・・・最初は死んでたんだけど「storcli64 /c0 /bbu start learn」とBBUの状態調査を行わせてしばらく放置したら生き返った感じで・・・

Allwinner SoCを搭載したボード向けにArmbianというディストリビューションを提供している人が、フォーラムでOPi3とOPi PC2はAllwinner H5を搭載してるよ、と述べたようだ。

「OPi 3 and OPi PC2 with H5」

冬ごろの話では、Cortex-A53コアのAllwinenr H64搭載でOrange Pi 3が出る、ということでしたが、

Armbianの作者が移植のためにもらったOrange Pi 3とOrange Pi PC2には、Allwinner H5が搭載されていた模様。

Allwinner H5は、AllwinnerのWebに掲載されていませんが、ロードマップ上は、Cortex-A53 4コアのAllwinner H64の次に出てくるCortex-A53 8コアのSoCとして告知はされていたものです。

発売時期については明言していないものの、サンプルが外部に出されているということは、それほど遠くはないころにできるのかな?と期待はされます。

Allwinner H3,H5とA64の関係がよくわからなくなったので、並べて見た

HuaweiのAscend G6 (G6-L22)でrootを取得できるのか実験してみた。

結果としては、再起動すると無効になる一時的なroot取得であれば、「KingoRoot for Windows」をWindows PCにインストールして作業することで可能だった。

恒久的にroot取得可能な状態にしておきたい場合は、別途手作業で行えば可能だとは思われます。

ちなみに、KingoRootのAndroid単体apkではだめでした。

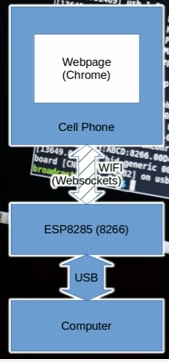

cnx-softwareで興味深い小型のESP8285ボードが紹介されていた。

「USB Fun – Tiny USB WiFi and Hub Boards and micro USB Hub」

作成例として下記が紹介されている。

このボードをUSBキーボード/マウスとしてラズパイに認識させて、

Webブラウザ経由で操作を行うことができる、というもの

ソフトウェアとしてはESP8266でも実装できるらしい

というか、先日公開された、ESP8266でUSBを喋らすことに成功した人が作ったものだった・・・

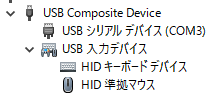

CJMCU Beetleという小型のUSB接続のマイコンボードに標準で書かれているプログラムは、USBキーボード/マウスとして認識し、マウスをランダムで動かすという機能となっているらしいので入手してみた。

ネタ元: Okiraku Programing「USB直結のスクリーンセーバーブロッカー」

購入はAliexpressの「Beetle ard Leonardo USB ATMEGA32U4 mini development board」から行った。

送料込みで$7.78で、8/22発注、8/25発送、9/1到着、という感じで届きました。

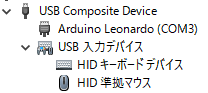

とりあえずWindows10パソコンに接続してみる。

標準でfirmware書き換え用のUSBシリアルポートを認識するというのも驚いた。

(Windows7ではドライバ認識はしなかった)

USBキーボードとマウスが認識されてはいるんだが、期待通りにマウスが小刻みに動いている場合と、全然動かない場合が・・・というか、動かないことの方が多い・・・

また、赤いLEDランプが点灯期間が長めの点滅でちょっとうざい。

もうちょっとなんとかならないかとカスタマイズを実施。

準備1:Arduino IDEをインストール

準備2:ボード「Arduino Leonardo」を選択

準備3:CJMCU beetleをUSBポートにさして認識されるのを待つ(ドライバにより認識が変わる)

準備4:シリアルポートで適切なものを選ぶ

準備5:「Get Board Info」で「BN:Arduino Leonardo」と表示されることを確認

コードとして下記を入力する

#include <Mouse.h>

#define LEDPIN 13

void setup() {

pinMode(LEDPIN, OUTPUT);

Mouse.begin();

}

int x=4;

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

Mouse.move(x, 0, 0);

digitalWrite(LEDPIN, HIGH); // turn the LED on

delay(500);

digitalWrite(LEDPIN, LOW); // turn the LED off

x = -x;

delay(4500);

}スケッチ-マイコンボードに書き込むで書き込みを実施。

これは5秒間隔でマウスを動かし、また、動かす際にLEDを短時間点灯させる、というものになっています。

点灯させたくなければ「digitalWrite」の行を削除すればokです。

ちょうど1年前に発売された18.5インチのHD液晶タブレットGT-185HDがここ半年以上まともに販売されていません。

なんだろうなぁ・・・と思っていたら、15.6インチのHD液晶タブレットの新製品GT-156HDが登場するようです。

製品ページ:GT-156HD

スペックに抜けがあったりするので、どれくらい信頼できるかはわかりませんが今回の新製品の特徴

・15.6インチというサイズ

・1.5kgと軽量

・GT-185/GT-185HDに引き続きショートカット用キーを装備

・ディスプレイ出力は、HDMI接続のみ(VGA/DVIは無い?)

・もしかするとUSB接続のみでもディスプレイ出力ができるかもしれない?(スペックのVideo InterfaceにHDMI,USBとある)

・もしかするとペンが代替わりしているかも?(いままでと形状が異なるペンに見える)

HUION液晶タブレット製品の仕様まとめ

| 機種名 | GT-156HD | GT-185HD | GT-220 | GT-190 |

|---|---|---|---|---|

| Aliexpress価格 | ? | $599 | $799 | $449 |

| 日本Amazon | まだない | |||

| 解像度 | 1920×1080 | 1440×900 | ||

| 液晶の種類 | IPS 15.6″ | IPS 18.4″ | IPS 21.5″ | TFT 18.9″ |

| 表示領域 | 344.16 mm × 193.59 mm | 408.96 mm × 230.04 mm | 476.64 mm x 268.11 mm | 409.8 mm x 230.4 mm |

| 1pxの大きさ | 記載なし | 0.213mm x 0.213mm | 0.2485mm x 0.2485mm | 0.3mm x 0.2mm |

| インタフェース | HDMI USB(?) | VGA DVI HDMI | VGA DVI | |

| 消費電力 | DC12V 1Aアダプタ使用 | DC12V 3Aアダプタ使用 36W以下 | DC12V 4Aアダプタ使用 36W以下 | |

| 外寸 | 記載なし | 485mm x 45mm x 296mm | 520mm x 40mm x 320mm | 454.4mm x 60mm x 361.8mm |

| 重量 | 1.5kg? | 3.1kg | 5.42kg | 4.3kg |

最近、WiFi接続のちょっとしたデバイスをESP8266で作る、という風潮があります(偏見)

ただ、この「ESP8266」という定義が2つある、というのがちょっとわかりにくい点だと思っています。

まず、本来の「ESP8266」というのはチップ(SoC)としての名称です。

これは「Espressif社(乐鑫信息科技)」が作っています。

これを使いやす基板に組み込んでモジュールとして販売しているものが一般的な「ESP8266」と呼ばれているものです。本来であれば「ESP8266モジュール」と呼ぶべきでしょうか?

この「ESP8266モジュール」には、オリジナルの「Espressif社(乐鑫信息科技)」が作成している「ESP-WROOM-02」が有名です。

このほかに、後発の「Ai-thinker社(安信可科技)」が作成しているものがあります。

どちらも上に乗っているチップ(SoC)は、Espressif社が製造したESP8266もしくはESP8266EXが使われています。

日本で販売しており、また、技適も取得されているのはEspressif社の「ESP-WROOM-02」です。

Kickstarter案件だとコスト面から、安いAi-thiker社のものを使っていることが多いようです。

技適はモジュール全体として取得されるものであるため、Ai-thinker社のものは技適外となります。

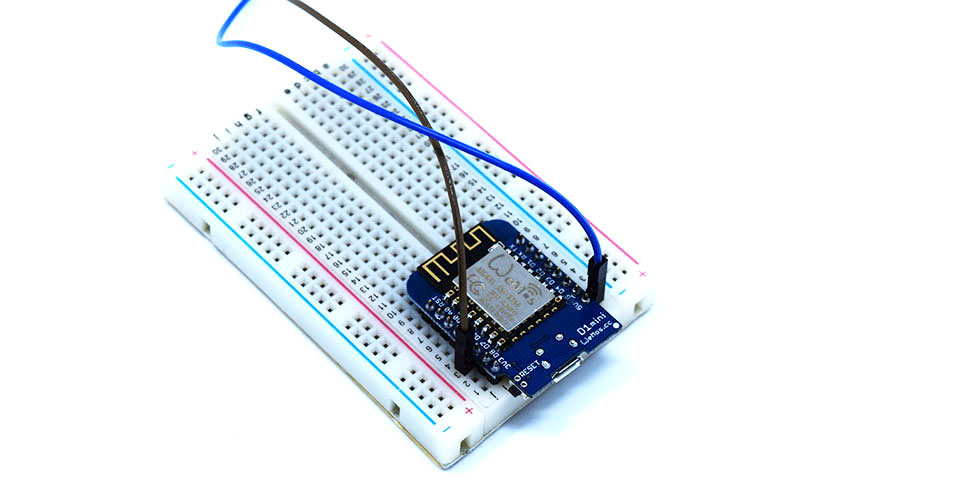

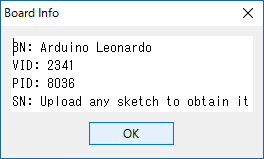

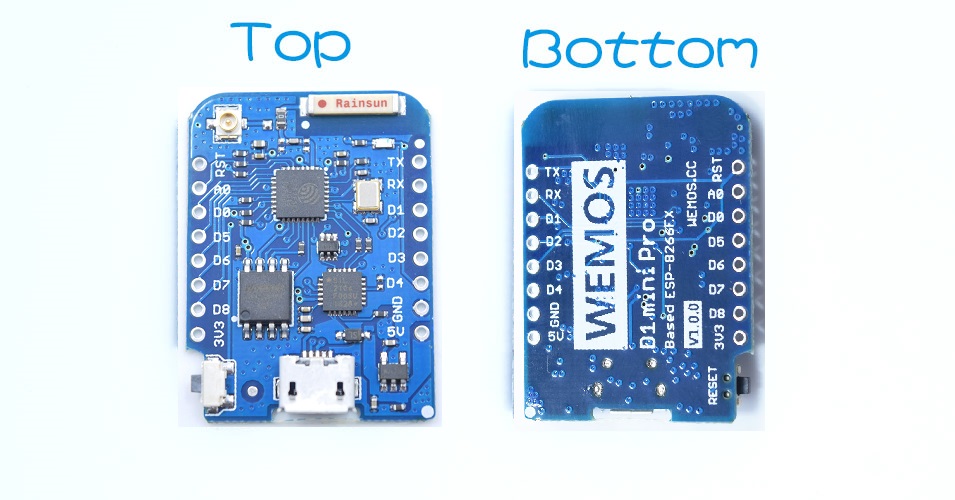

で・・・いろいろ見ていたら、さらに「WeMos Electronic」というところからもESP8266モジュールが出ているようです。

・「WEMOS D1 mini Pro」

Flash 16MB

WiFiアンテナは外付けのものを取り付ける必要あり

シールド(電波遮蔽)が省略されているので薄い

(電波遮蔽をしなくても使える、というわけではなく別途ケースで遮蔽して、ケースの外側にWiFiアンテナ取り付けろ、という意図)

・「WEMOS D1 mini V2」

Flash 4MB

WiFiアンテナは基板上にあり

シールド(電波遮蔽)部分があるので、ちょっと厚い

↓な感じで普通の基板に取り付けやすい状態なのが利点ではあるものの・・・まぁ、技適がないというあたりが問題で・・・