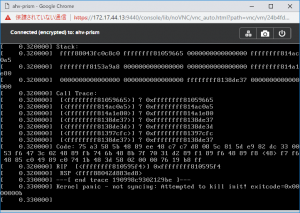

巨大HPCシステムを作る際に、巨大なデータを複数に分割してサーバに投げるのではなく、そのまま処理できるようなシステムとして、Linuxベースの「ScaleMP」というシステムがある。

2005年から製品をリリースしており、2010年にはXen/KVMに対応し始め、仮想化機能もだいぶ進んでいる。

それに似たようなものとして、最近、TidalScaleという製品が登場してきた。

こちらはFreeBSD 10.3Rベースで、ハイパーバイザー層はbhyveを使っているというもの。

これについて調べて見た・・・

といっても、最近全部公開された公式マニュアルを見ただけですが・・・

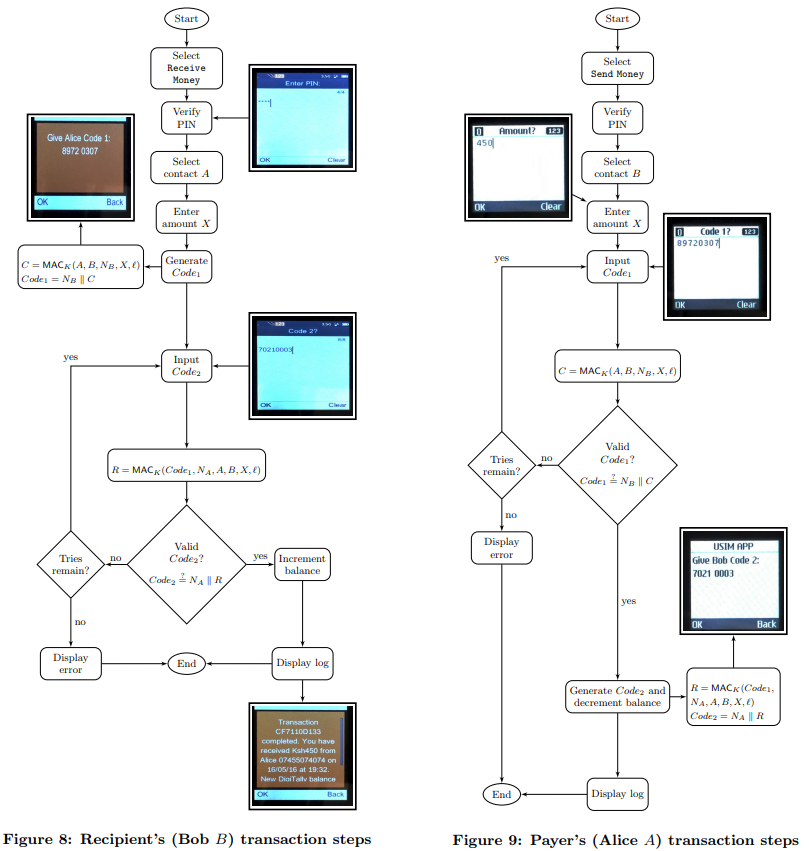

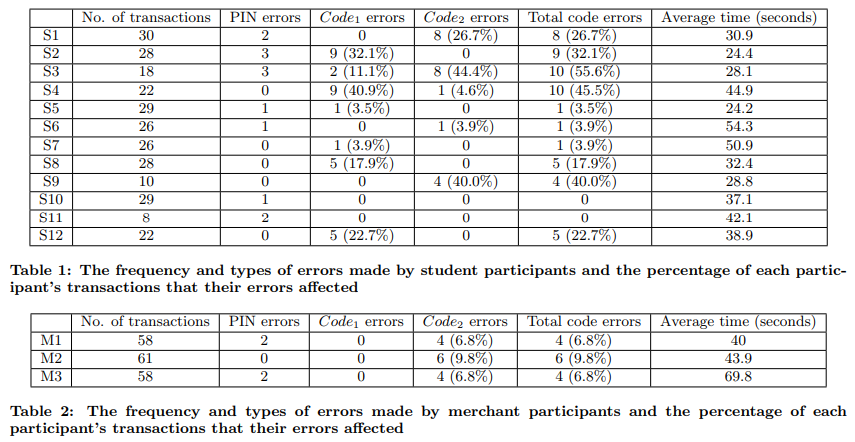

・管理サーバ(admin node)とworker nodeに分かれている。

![]()

・admin nodeには全体の管理機能と、ストレージを提供する役割がある

・worker nodeはCPUコアとメインメモリを提供する役割がある。

現状、Intel CPUのみサポート

・worker nodeは使われていない時は電源がoffとされており、使用する際に自動的にonとする

OS用ディスクは不要で、admin node上のNFSストレージからネットワークブートする

この起動したOSを「TidalScale HyperKernel」といっている

・ストレージはadmin node上のzfsストレージか、外部のiSCSIストレージを使用することができる

zfsの機能を使ってSSDを使ったアクセスの高速化を使うことも出来る

FCストレージは今後のバージョンでサポートするらしい

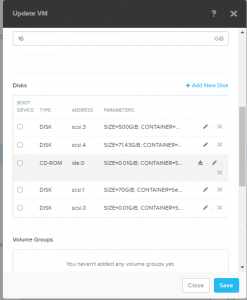

・複数の物理サーバを使って1台の仮想マシンを作ることができる。

この仮想マシンを「TidalPod virtual machine」といっている

CPU 12コア/RAM 128GBの物理サーバを2台使って、CPU 24コア/RAM 256GBの仮想マシンを作る

・1台の物理サーバを複数の仮想マシンで使うことはできない

・サーバ間接続(Interconnect)は現状10Gb NICのみ

InfinibandではなくEthernet

Infinibandでなくても遅延が少ないという主張

・仮想マシンを構成する物理サーバが壊れた場合、仮想マシンが止まる

現状、HAや予防交換の機能は無い。

2019年対応したバージョンが出る予定

・ネットワークは4系統必要

Guest subnet: 仮想マシンが外にでる為のネットワーク

Storage subnet: ストレージ用ネットワーク(iSCSIベース)

Control subnet: サーバ間の管理通信用 BMC/iLOなどの管理アクセス用

Interconnect: IPアドレスを必要としないサーバ間管理通信用

![]()

![]()

・NIC冗長化機能が無い

現バージョンは、trunking(bonding)機能が未サポート

・RedHat/SuSE/Ubuntuなどをサポートで、Windowsはサポートをうたっていない。

ScaleMPと同じような感じですね。

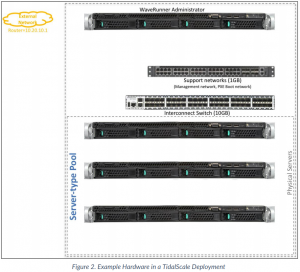

ScaleMPとの違い

・Interconnectが ScaleMPはInfiniband(HCA) / TidalScaleは10Gb Ethernet NIC(今後他のEthernet NICにも対応予定)

・用途が ScaleMPがHPC向けのデータ処理を主眼 / TidalScaleはでっかい仮想マシンをデータセンタ事業者向けに

・ScaleMPは1つの仮想マシンを立てる / TidalScaleは複数の仮想マシンを立てることができる(ただし物理サーバは別であること)

ScaleMPだと仮想マシンを複数立てられないので、TidalScaleがある、といった感じですかねぇ・・・

まぁ、調べて見ると、ScaleMPから2018年3月頃に訴えられているようです。

「ScaleMP, Inc. v. TidalScale, Inc. et al 3:18-cv-04716」にScaleMPが提出した書類が載っていますが下記の様な感じです。(超意訳)

・ScaleMPの持ってる3件の特許を侵害している

・2010年8月にScaleMPがSAPおよびいまはTidalScale CTOになっているNessiに対してScaleMPのプレゼンをした

・2010年10月にScaleMP上にSAP HANAを載せる話をした

・2010年12月にNessiがScaleMPの評価を開始した

・2011年1月にdeep-diveセッションとして技術的にかなり深いミーティングをNessiとした

・2011年2月にNessiがイベントでScaleMPと似たような感じのものを発表した

・2011月9月にNessiがSAPをやめると発表

・2011年10月にNessiにScaleMPにCTOかアドバイザーとしてこない?と誘ったけど断られた

・2012年3月、TidalScale公開。Nessi CTOに

・2013年1月、SAPでScaleMPの評価をしてた人がScaleMPの価格情報とかいろいろ聞いたあとSAPを退社し、8月にTidalScaleに入社

・というわけで、うちのScaleMPを解析してソース公開しなくてもいいライセンスのFreeBSD/bhyveで再実装したんでしょ!?

TidalScale側の主張が書かれた資料が入手できていないので、上記が正しいのかはわかりません。

果たして、この後、どう決着がつくのかな、と

![]()

near you! Check out the new open device that'll install KDE's mobile environment:

near you! Check out the new open device that'll install KDE's mobile environment: